L’industria del dolore

Lo scandalo che coinvolge alcune

note ONG che si occupano di aiutare le popolazioni colpite da povertà, da disastri naturali, etc ha lasciato

molti con l’amaro in bocca. Ma come, si chiede la opinione pubblica, versiamo denaro

per aiutare i più deboli ed invece queste persone li sperperano per andare con

le prostitute? Ma come è possibile che i volontari facciano queste cose?

Come in tutti i settori l’industria

del dolore ha le sue pecore nere, i suoi punti deboli il primo dei quali

risiede nella selezione del personale. Una qualsiasi grande organizzazione

umanitaria, ha bisogno, oltre che dei volontari e delle persone di buona

volontà, anche di una enorme quantità di

manodopera specializzata che serve ai per organizzare, costruire, curare. Tradotto in termini pratici servono

medici, infermieri, ingegneri, geometri, elettricisti, falegnami, contabili etc…

Per una parte di questo personale

si tratta solo di lavoro. Lavoro all’estero, ben pagato, che non ha niente a

che fare con la carità, con l’altruismo. Ma la gente pensa che per lavorare per

“Oxfam” “Save the Children”, per citarne

due delle più famose, devi essere una persona incline alla beneficenza. Niente

di più sbagliato. Sono solo persone che hanno trovato un lavoro e magari anche

un buono stipendio. Per cui non stupitevi che anche tra le ONG ci siano mele

marce. Il volontariato si fa quotidianamente rispettando le persone che ti

circondano, aiutandole, curandole. Anche con i conti correnti, ma soprattutto

ci deve essere un rapporto diretto tra le persone: un sorriso fa molto di più che

elemosinare qualche soldo. Spendere una parte del proprio tempo per gli altri

serve anche a chi il tempo lo regala.

Questo stupore nell’apprendere

che anche le ONG fanno “le cose brutte” mi fa venire in mente un altro lavoro

in cui spesso si crede che chi lo fa dev’essere attratto dal Sacro Fuoco della

giustizia sociale e della lotta alle ingiustizie. E’ il giornalista e il

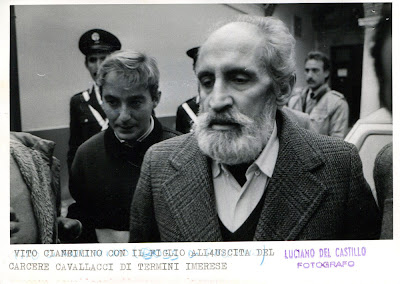

fotografo. Una volta gli inviati veri (come Ryszard Kapuściński) andavano a proprie spese a

raccontare per esempio, l’Africa. Poi c’erano gli inviati dei network

occidentali che avevano più soldi che comunque si facevano mandare nei posti a

seguito di storie che interessavano il mondo intero, ma anche in loro si

trovava lo spirito umanitario, la voglia di raccontare i cambiamenti e le ingiustizie.

E così “il circo mediatico” si incontrava nei posti più caldi del mondo per

raccontare, far conoscere angoli del mondo, che nessuno magari conosceva, dove

una guerra o una carestia, quelli che oggi chiamiamo disastri umanitari. C’erano

i lettori che leggevano e guardavano le rozze, ma efficaci, immagini di quei

disastri e il servizio di informazione arrivava attraverso i giornali, le

televisioni, gli speciali su un argomento. Adesso l’industria del dolore ha

bisogno di immagini forti e di premiare chi riesce a fare impietosire di più,

ai colori del Caravaggio o alla Pietà del Michelangelo, ma del contenuto, non

interessa più ne ai lettori ne’ tantomeno ai premiati fotografi e giornalisti. Oggi

premi e mostre e festival non raccontano l’orrore e il dolore, ma premiano ed espongono il più bell’orrore e dolore che

siano stati ripresi nel corso di un anno da fotografi che non hanno più come

riferimento i lettori, ma giurie di premi e direttori di festival.

E tutti insieme non pensiamo più ai morti e alle

ingiustizie, ma come siamo stati bravi a raccontarle. I premi per i fotografi e

per i giornalisti sono come le stelle Michelin per i cuochi. Tutto fumo e

niente arrosto.

Commenti